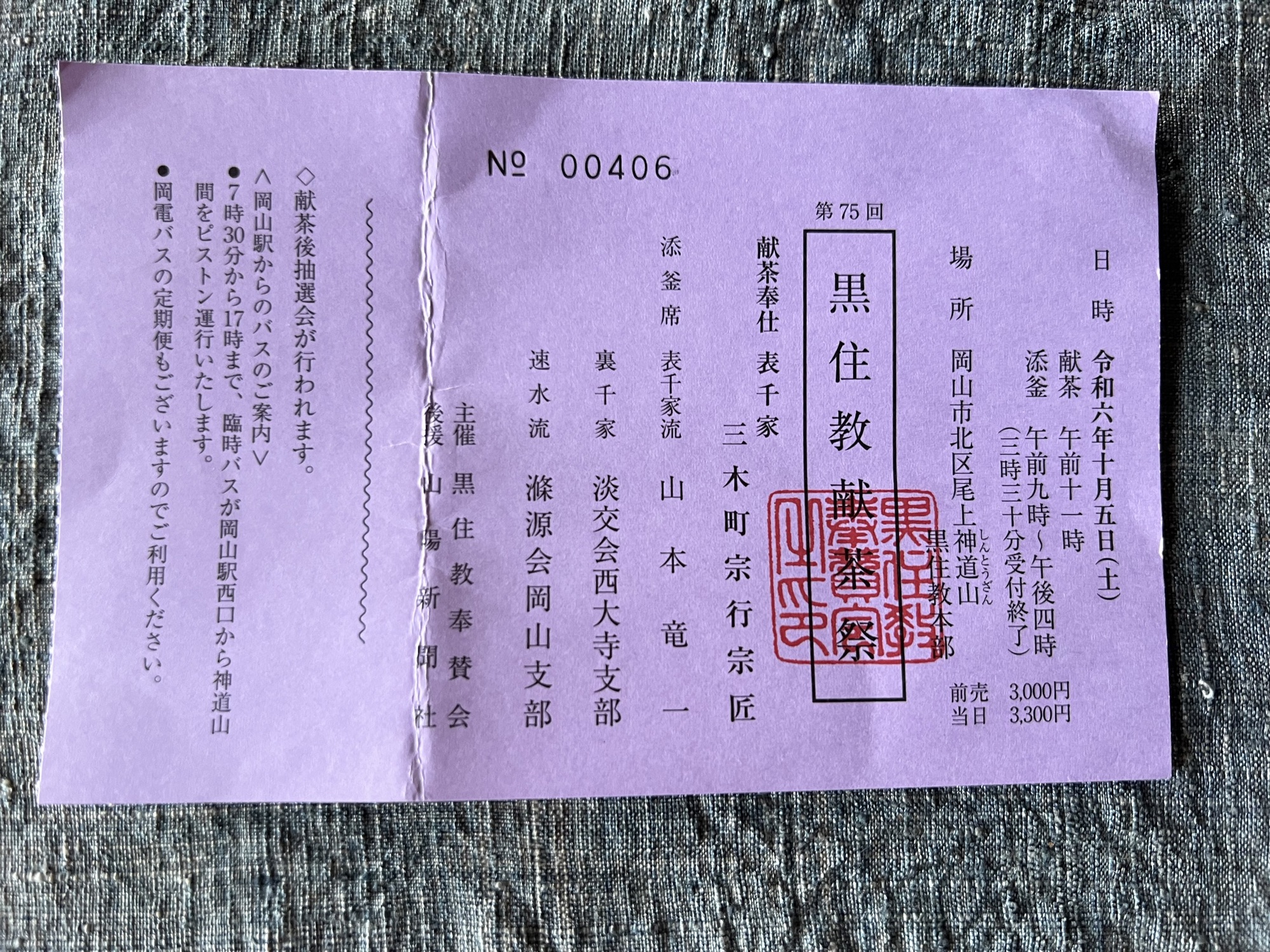

黒住教*献茶祭へ伺う。同門の友人が添釜席受付のお手伝いをすると耳にし、この献茶祭のことを知った。黒住教といえばご近所に宗忠神社がある。境内をよく通らせていただいているし、友人の一人がこちらで挙式し参列したご縁もある。ご本部に出向くよい機会と思い、券を友人にお願いした。HPを拝見すると黒住教献茶祭は昭和25年から行われていて今回は第75回、献茶のご奉仕は五流派(表千家・裏千家・速水・藪内・武者小路千家)の輪番制。本年は表千家、三木町宗匠のお出まし。添釜席は表千家、裏千家、速水流の三席。岡山駅からは臨時バスのピストン運行も。タイミングが合わず、通常の路線バスに揺られ、岡山市北区尾上の神道山へ。バスを降り、社務所でお会記を入手し、てくてくと階段を上がりお献茶が行われる「大教殿」へ向かう。午前11時に始まるお献茶の前に一席入らせていただこうと目論むも果たせず。お献茶の後に、表千家そしてお裏さんのお席に。どちらのお席もお席主のお心が感じられる設えで、お菓子とお茶も美味しく和やかにひとときを楽しませていただきました。速水流さんのお席には、残念ながら入れず。帰りは臨時バス。来る時同様に出たばかり。だいぶ待ちましたが地元の方々とお喋りができ、これもよい時間になりました。こちらの献茶祭は3流派3席の添釜席となっている点が特筆。他流の方々との邂逅もよいものでした。芭蕉庵という和菓子屋さんのお名前も持ち帰る。

黒住教*献茶祭へ伺う。同門の友人が添釜席受付のお手伝いをすると耳にし、この献茶祭のことを知った。黒住教といえばご近所に宗忠神社がある。境内をよく通らせていただいているし、友人の一人がこちらで挙式し参列したご縁もある。ご本部に出向くよい機会と思い、券を友人にお願いした。HPを拝見すると黒住教献茶祭は昭和25年から行われていて今回は第75回、献茶のご奉仕は五流派(表千家・裏千家・速水・藪内・武者小路千家)の輪番制。本年は表千家、三木町宗匠のお出まし。添釜席は表千家、裏千家、速水流の三席。岡山駅からは臨時バスのピストン運行も。タイミングが合わず、通常の路線バスに揺られ、岡山市北区尾上の神道山へ。バスを降り、社務所でお会記を入手し、てくてくと階段を上がりお献茶が行われる「大教殿」へ向かう。午前11時に始まるお献茶の前に一席入らせていただこうと目論むも果たせず。お献茶の後に、表千家そしてお裏さんのお席に。どちらのお席もお席主のお心が感じられる設えで、お菓子とお茶も美味しく和やかにひとときを楽しませていただきました。速水流さんのお席には、残念ながら入れず。帰りは臨時バス。来る時同様に出たばかり。だいぶ待ちましたが地元の方々とお喋りができ、これもよい時間になりました。こちらの献茶祭は3流派3席の添釜席となっている点が特筆。他流の方々との邂逅もよいものでした。芭蕉庵という和菓子屋さんのお名前も持ち帰る。

*黒住教:備前岡山藩の守護神社・今村宮の神官であった黒住宗忠(1780~1850)が、江戸時代(文化11年11月11日・西暦1814年)に開いた教派神道。幕末三大新宗教に数えられ、神道十三派の草分け。=以上黒住教HP参照=