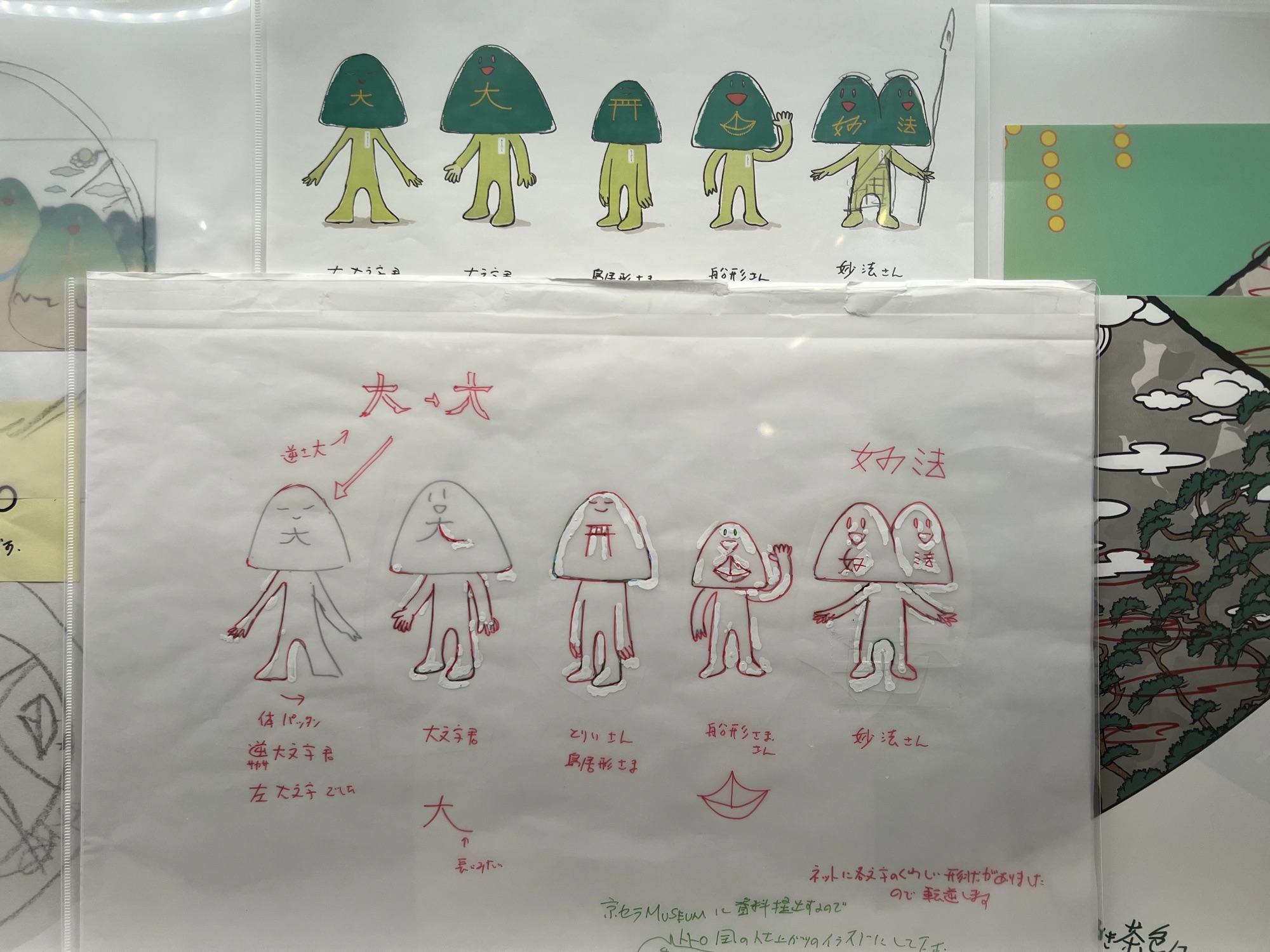

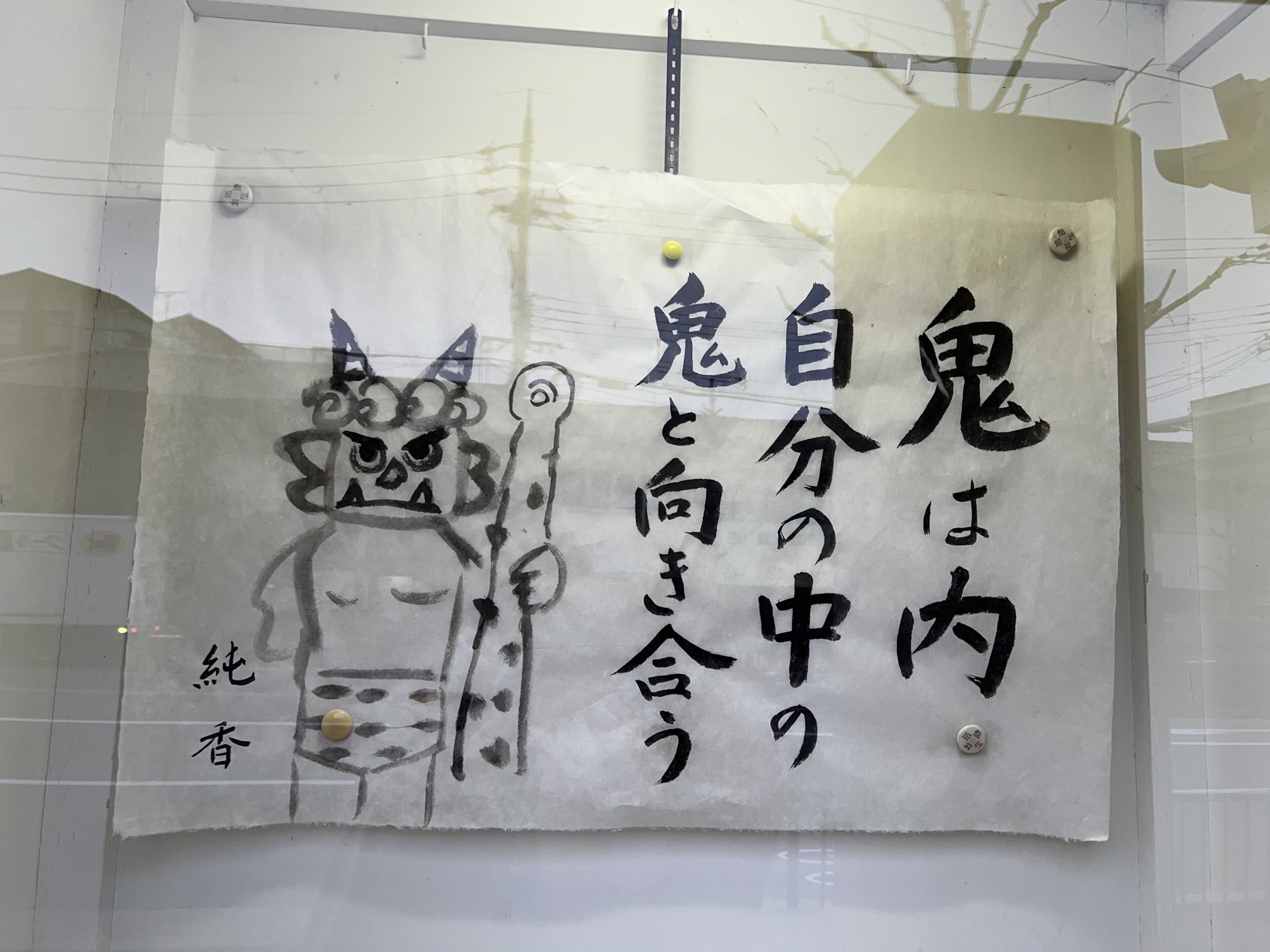

「CUBE 樂雅臣彫刻展」@イムラアートギャラリーを拝見して、「村上隆 もののけ 京都」@京セラ美術館へ。ほぼ同年代の村上隆さん。“フラワーズ”を見ると子供の頃に流行ったお花のシールを思い出す。自分のタンスにペタペタを貼って悦に入っていた、そんな事を懐かしく思い出してしまうのです。とにかく、とても面白く見た。言い訳やら(笑)説明やらが書かれていた吹き出し型のパネルがちょっと読みにくかったなぁ。黄色が見えにくくて。字もちっちゃくて。写真がOKだったので、写して後から読みました、とさ(笑)

「CUBE 樂雅臣彫刻展」@イムラアートギャラリーを拝見して、「村上隆 もののけ 京都」@京セラ美術館へ。ほぼ同年代の村上隆さん。“フラワーズ”を見ると子供の頃に流行ったお花のシールを思い出す。自分のタンスにペタペタを貼って悦に入っていた、そんな事を懐かしく思い出してしまうのです。とにかく、とても面白く見た。言い訳やら(笑)説明やらが書かれていた吹き出し型のパネルがちょっと読みにくかったなぁ。黄色が見えにくくて。字もちっちゃくて。写真がOKだったので、写して後から読みました、とさ(笑)

両展覧会で心を潤したあとは、お気に入りのトスカーナ料理店で喉を潤しお腹を満たす。琵琶湖のほとりに住むAさんご夫妻と共に。お持ち出しのワインがどちらも美味。たいへんご馳走様でした!!