京都染色文化協会主催「描かれた服飾・残された染織 ─鎌倉時代のくらしと染織文化─」というセミナーを聴講した。「日本の衣服─技術と文化を語るシリーズ」で第四回。知人から誘われて前回の「平安時代のくらしと染織文化」講師:鳥居本幸代氏(京都ノートルダム女子大学教授)を聴講したのがきっかけでご案内をいただくようになり、今回も出かけた次第。

京都染色文化協会主催「描かれた服飾・残された染織 ─鎌倉時代のくらしと染織文化─」というセミナーを聴講した。「日本の衣服─技術と文化を語るシリーズ」で第四回。知人から誘われて前回の「平安時代のくらしと染織文化」講師:鳥居本幸代氏(京都ノートルダム女子大学教授)を聴講したのがきっかけでご案内をいただくようになり、今回も出かけた次第。

講師は山川暁(やまかわあき)氏(京都国立博物館 学芸部 教育室長)。袈裟がご専門とのこと。鎌倉時代は平安時代と同様に残されたものが少ないので研究も難しい。(ちなみに今は鎌倉時代の始まりは1185年と定義されているとか。1192ではないのね!)正倉院にずっと古いものが残っているので一般の方はそれより後の時代のものならもっと残っているに違いないと思われている方も少なくないですが、正倉院が世界の中でも希有な存在。特別なんです。と強調されていた。セミナーは四つの視点で構成され、わかりやすくたいへん面白かった。以下、要約覚書;

1 染色文化財の特性

実用品である、素材は絹が中心、ゆえに使用によって劣化。痛んだものは保存されない。

絹は脆弱で虫害も多く保存が難しい。宝物視されにくく残りにくい。

染色文化財の使用空間

仏教空間 神道空間 日常空間

2 描かれた服飾

絵に描かれたものが果たして真実を写しているのかと悩むところだが、ある研究会の場で建築の研究家が「実際にあるものしか(建築は)描けない」と語った。同じように染織も事実が描かれているであろうという視点で見ていきたいと思う、という前置き。

●春日権現験記絵(模本)延慶2年〈1309〉高階隆兼筆 東京国立博物館蔵 *描かれている上流公家の服装は平安時代と同様

●石山寺縁起絵巻 正中年間〈1324〜26〉頃 石山寺蔵 (近江)*中流貴族 カラフル 男性/直垂 女性/五つ衣、裳袴 格子の織物流行

●一遍聖絵 正安元年〈1299〉円伊筆 清浄光寺蔵(神奈川)*武家/直垂 浅黄、青、白、茶 下級貴族/夏の夜 下女/小袖の着流し、はだし 尼/夜着

●法然上人絵伝 徳治2年〜〈1307〜〉約10年 知恩院蔵 国宝 *水色、茶、萌黄

3 残された染織

●古神宝類(神服)伝後白河法皇寄進 鶴岡八幡宮 *小袿 二重織 唐織

●法会所用具類(装束・調度) 康元2年〈1262〉銘 東寺

●九条袈裟 兀庵普寧(ごったんふねい)〈1192〜1276〉所用 正伝寺 *「ごたごた」の語源はこの兀庵禅師

●九条袈裟 永仁2年〈1294〉銘 延暦寺

●内敷 延慶3年〈1310〉銘 妙光寺 *錦に綾 綾に刺繍

●経帙 東寺 *盤絵(スタンプ)

●籠手 春日大社 *糊(米)防染

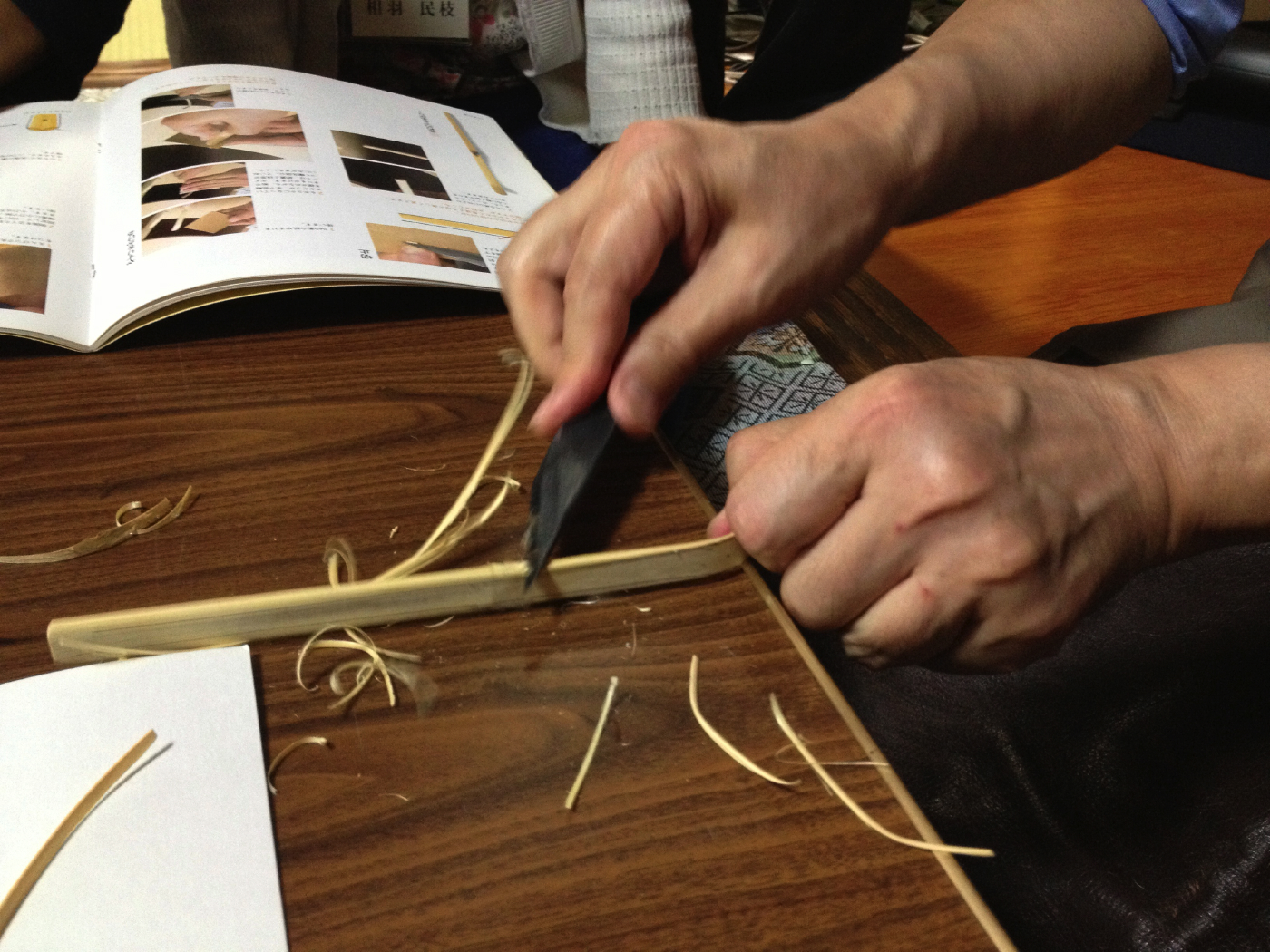

●板締め染板 若宮大路出土 横浜市教育委員会 *材は桧 蹴鞠文様 白抜き

*水干(丸衿)から直垂(V字衿)へ 公卿から武家への時代

*さまざまな染織技法の存在

4 鎌倉時代染織史研究の現在ー伝法衣の世界ー

●九条袈裟 兀庵普寧(1192-1276)あるいは東巌慧安(1225-1277)料 正伝寺蔵

●牡丹唐草文様裂 江西省徳安県周氏墓(咸淳10年〈1274〉墓誌銘)出土 中国絲綢博物館

●九条袈裟 南浦紹明(1235-1308)料 妙興寺蔵

●柿の蔕文様裂 江西省徳安県周氏墓(咸淳10年〈1274〉墓誌銘)出土 中国絲綢博物館

*中国で出土されるものは顕紋紗に3タイプある内のAと呼ばれるタイプ

*鎌倉時代、年に二度、商船が往来 この船に乗って多くの僧が行き来した

染織品における基準作(研究する上での指標となるもの)とは?

●いつ、どの地域でどのような文化的背景の中で制作されたかが明らかで美術史の物差しとなる作例

●着用者が判明する、あるいは制作年代を記した文字資料が付随することによって制作年代の確実性が担保できる作例

美術史における袈裟の意義

(*袈裟は釈迦が規定した仏教僧固有の衣服。田んぼのデザイン(田相)。小さな裂を縫い繋いだ長方形の形状。無価値のもので作るという考えが出発点。なので大きな裂ではなく小さな裂を縫い繋ぐ。高僧の聖遺物。禅宗において法脈の正統性を証明する威信財)

●着用者の名とともに伝えられた袈裟は基準作となる可能性が高い

●多くが中国製との伝承を持ち、東アジア染織史の上でもきわめて重要

ときどきおじゃまする、パンとワインが楽しめるお店

ときどきおじゃまする、パンとワインが楽しめるお店

Photo by iPhone 4S

Photo by iPhone 4S