今年は祝日となった水無瀬神宮献茶式。同門の友人に声をかけ、連れ立って伺う。今月はお献茶式三昧。まず、燈心会の副席に入らせていただく。次いで拝服席(不審菴)。通常であれば式後に入るお席ですが、式前から入れるようになっており、流れのままに(笑)その席で水無瀬神宮のお献茶は他所ではあまり見られなくなった献香もあるので注目です、とお話があった。そういえばこちらの他ではあまり拝見しない。注目しましょう。それから今年からそば席のお店も変わったとのこと。お献茶まで時間があったので先にそのそば席へ。なるほど、これまでと違って“つゆだく”のお蕎麦に。そしてお献茶式。ご奉仕は左海大宗匠。お手前がよく見えるお席に座らせていただき、献香にもこれまで以上に心を寄せた。終わって妙喜庵へ。前回まで境内でのお席だった半床庵の副席が変更に。妙喜庵にお席がかかるということで随分と人気のようでしたが、50年前まではこちらにお席がかかっていて元の形に戻った、というご説明。少し残念だったのは、お床の掛物など拝見する時間がなかったこと。でも同門の友人と美味しいお茶とお菓子を共にいただき、よい時間を過ごしました。いつもは一人参加で終わるとそそくさと帰洛しておりましたが、今年はせっかくだからと終わってから大山崎山荘美術館へ。開催中の「丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス展 ―追憶のオルソン・ハウス」へ。喫茶室でビールも楽しみ(下戸の友人はノンアルドリンク・笑)大満足で大山崎を後に。お天気にも恵まれ、よい秋の一日に。Yさんから譲り受けた袋帯、デビュー!

今年は祝日となった水無瀬神宮献茶式。同門の友人に声をかけ、連れ立って伺う。今月はお献茶式三昧。まず、燈心会の副席に入らせていただく。次いで拝服席(不審菴)。通常であれば式後に入るお席ですが、式前から入れるようになっており、流れのままに(笑)その席で水無瀬神宮のお献茶は他所ではあまり見られなくなった献香もあるので注目です、とお話があった。そういえばこちらの他ではあまり拝見しない。注目しましょう。それから今年からそば席のお店も変わったとのこと。お献茶まで時間があったので先にそのそば席へ。なるほど、これまでと違って“つゆだく”のお蕎麦に。そしてお献茶式。ご奉仕は左海大宗匠。お手前がよく見えるお席に座らせていただき、献香にもこれまで以上に心を寄せた。終わって妙喜庵へ。前回まで境内でのお席だった半床庵の副席が変更に。妙喜庵にお席がかかるということで随分と人気のようでしたが、50年前まではこちらにお席がかかっていて元の形に戻った、というご説明。少し残念だったのは、お床の掛物など拝見する時間がなかったこと。でも同門の友人と美味しいお茶とお菓子を共にいただき、よい時間を過ごしました。いつもは一人参加で終わるとそそくさと帰洛しておりましたが、今年はせっかくだからと終わってから大山崎山荘美術館へ。開催中の「丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス展 ―追憶のオルソン・ハウス」へ。喫茶室でビールも楽しみ(下戸の友人はノンアルドリンク・笑)大満足で大山崎を後に。お天気にも恵まれ、よい秋の一日に。Yさんから譲り受けた袋帯、デビュー!

「茶」カテゴリーアーカイブ

吉田神社献茶祭(2024.10.08 Tue.)

本日はご近所吉田神社の献茶祭。隔年で表千家のご奉仕。本日は猶有斎宗匠。心配な空模様でしたがなんとか曇天でふんばるお天気。そしてサプライズがひとつ。彬子女王殿下のご臨席。この時期は日本を離れているのが恒例だったので、すぐ近くのことなのに初めて伺ったのは一昨年(2022年)。お献茶のご奉仕をぐるりと囲んでのお席の設えも見やすく、さほど混み合う訳でもないのんびりとした「左京区的」な雰囲気もよく、また予定が合えばぜひにと考えていた。なんたってご近所ですし(笑)聖護院八ツ橋・鈴鹿氏のお席に入らせていただいて、お献茶の儀、終わって拝服席、その後に半床庵の立礼席、そしてお弁当(三友居ご製)を引き換えてさくっと終了。あちらこちらに秋。

鈴鹿さんのお席の掛け物は「大嘗祭抜穂儀図(だいじょうさいぬいほのぎのず)」(江戸時代 鈴鹿家蔵)。これは新嘗祭に供する初穂を摘む「抜穂の儀」の次第を示す図案とのこと。日本六十余国のうち二カ国が代表的に選ばれ、それぞれの国の神田において収穫された初穂が神にお供えされる。その祭祀に先立ち使者が神田に遣わされて穂摘みの儀式が行われるのであり、これを「初穂の儀」といったそうだ。図面上方には神殿が広がり、図面下方には設備の配置と初穂を摘む使者の道筋が朱線で示されている。図面左方に記されている八神殿代(はっしんでんだい)は、平安時代に神祇官という官庁に所在し、のちに吉田神社に遷された八神殿のことで、「初穂の儀」を行う際には神田の傍らに臨時の代理施設が設けられた、とのこと。(以上、猪熊兼樹誌参照抜粋)非常に興味深く拝見しました。

遠征、岡山へ(2024.10.05 Sat.)

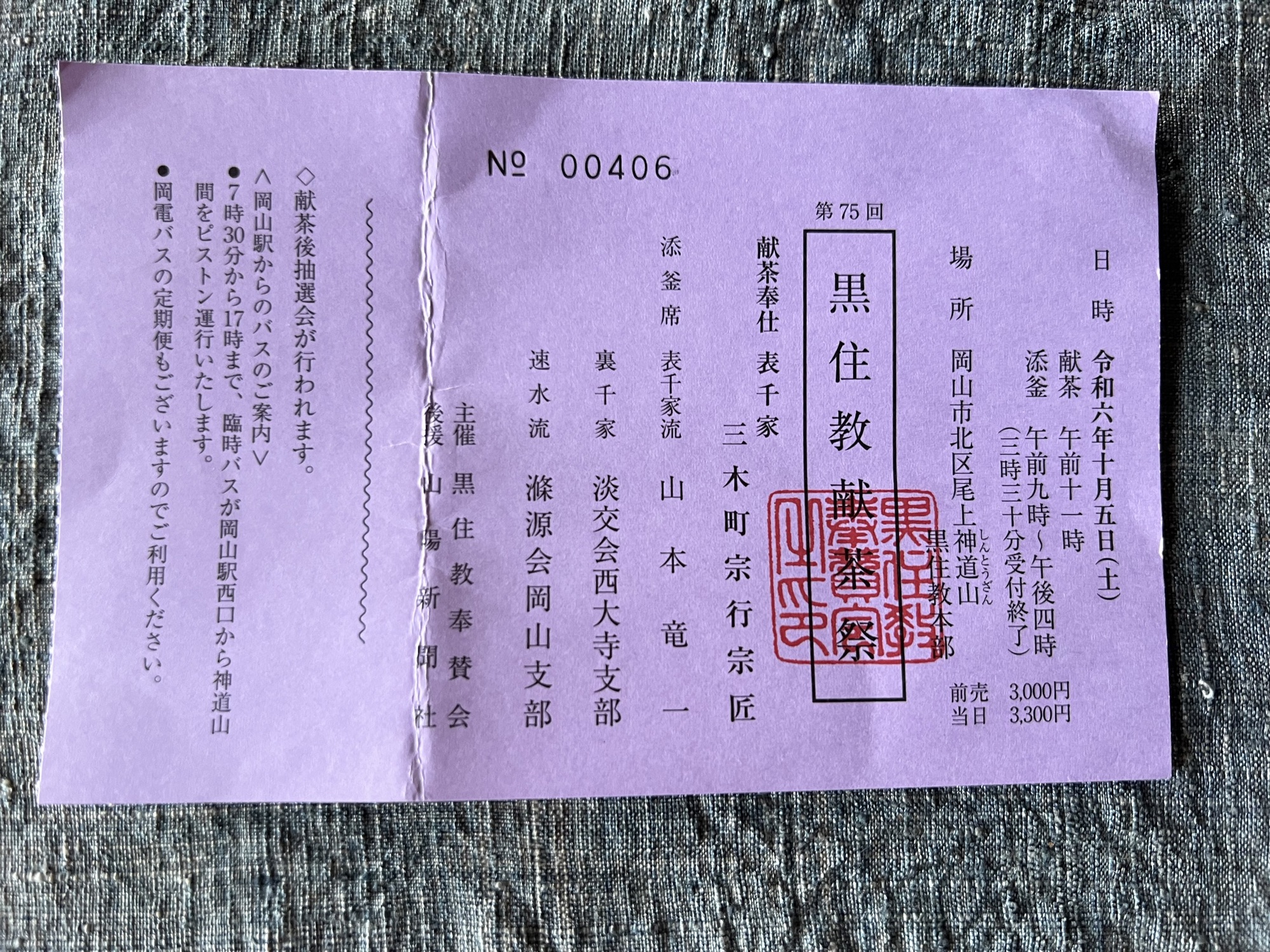

黒住教*献茶祭へ伺う。同門の友人が添釜席受付のお手伝いをすると耳にし、この献茶祭のことを知った。黒住教といえばご近所に宗忠神社がある。境内をよく通らせていただいているし、友人の一人がこちらで挙式し参列したご縁もある。ご本部に出向くよい機会と思い、券を友人にお願いした。HPを拝見すると黒住教献茶祭は昭和25年から行われていて今回は第75回、献茶のご奉仕は五流派(表千家・裏千家・速水・藪内・武者小路千家)の輪番制。本年は表千家、三木町宗匠のお出まし。添釜席は表千家、裏千家、速水流の三席。岡山駅からは臨時バスのピストン運行も。タイミングが合わず、通常の路線バスに揺られ、岡山市北区尾上の神道山へ。バスを降り、社務所でお会記を入手し、てくてくと階段を上がりお献茶が行われる「大教殿」へ向かう。午前11時に始まるお献茶の前に一席入らせていただこうと目論むも果たせず。お献茶の後に、表千家そしてお裏さんのお席に。どちらのお席もお席主のお心が感じられる設えで、お菓子とお茶も美味しく和やかにひとときを楽しませていただきました。速水流さんのお席には、残念ながら入れず。帰りは臨時バス。来る時同様に出たばかり。だいぶ待ちましたが地元の方々とお喋りができ、これもよい時間になりました。こちらの献茶祭は3流派3席の添釜席となっている点が特筆。他流の方々との邂逅もよいものでした。芭蕉庵という和菓子屋さんのお名前も持ち帰る。

黒住教*献茶祭へ伺う。同門の友人が添釜席受付のお手伝いをすると耳にし、この献茶祭のことを知った。黒住教といえばご近所に宗忠神社がある。境内をよく通らせていただいているし、友人の一人がこちらで挙式し参列したご縁もある。ご本部に出向くよい機会と思い、券を友人にお願いした。HPを拝見すると黒住教献茶祭は昭和25年から行われていて今回は第75回、献茶のご奉仕は五流派(表千家・裏千家・速水・藪内・武者小路千家)の輪番制。本年は表千家、三木町宗匠のお出まし。添釜席は表千家、裏千家、速水流の三席。岡山駅からは臨時バスのピストン運行も。タイミングが合わず、通常の路線バスに揺られ、岡山市北区尾上の神道山へ。バスを降り、社務所でお会記を入手し、てくてくと階段を上がりお献茶が行われる「大教殿」へ向かう。午前11時に始まるお献茶の前に一席入らせていただこうと目論むも果たせず。お献茶の後に、表千家そしてお裏さんのお席に。どちらのお席もお席主のお心が感じられる設えで、お菓子とお茶も美味しく和やかにひとときを楽しませていただきました。速水流さんのお席には、残念ながら入れず。帰りは臨時バス。来る時同様に出たばかり。だいぶ待ちましたが地元の方々とお喋りができ、これもよい時間になりました。こちらの献茶祭は3流派3席の添釜席となっている点が特筆。他流の方々との邂逅もよいものでした。芭蕉庵という和菓子屋さんのお名前も持ち帰る。

*黒住教:備前岡山藩の守護神社・今村宮の神官であった黒住宗忠(1780~1850)が、江戸時代(文化11年11月11日・西暦1814年)に開いた教派神道。幕末三大新宗教に数えられ、神道十三派の草分け。=以上黒住教HP参照=

茶の湯文化学会(2024.06.08 Sat.)

王安石(2024.06.05 Wed.)

鍾山即事 王安石

澗水無聲繞竹流

竹西花草露春柔

茅檐相對坐終日

一鳥不啼山更幽

澗水声無く 竹を繞(めぐ)って流る

竹西の花草 春柔を露(あらわ)す

茅簷(ぼうえん)相対して 坐すること終日

一鳥啼かず 山更に幽なり

・澗水:谷川の水

・茅檐:茅葺の家の軒。転じて、あばらや、粗末な家

・王安石:1021~1086 北宋の政治家。字は介甫、号は半山。北宋第六代の皇帝「神宗」のとき宰相となり新法と呼ばれる諸政策を実地し財政改革を進めるが、保守層(旧法党)と対立して挫折。文人、学者としてもすぐれ、唐宋八大家*の一人。詩文集「臨川集」など

*唐末から宋にかけての代表的な文章家。唐代の韓愈・柳宗元、宋代の歐陽脩・蘇洵・曽鞏・王安石・蘇軾・蘇轍の八名を指す

公益社団法人関西吟詩文化協会のサイトにこの漢詩の詳しい説明がありました。リンクを貼らせていただきます。