公益社団法人京都染織文化協会セミナー『日本の綿を考える「伯州綿」の復興と発展 ─地域全体で取り組む和綿産業の復活─』へ。以前、ブラタモリ「境港・米子〜思わずゲゲゲ! “鳥取のしっぽ”は不思議だらけ!?〜」(2022年8月27日放送)の回で、木綿栽培(伯州綿)が紹介された。その「伯州綿」を詳しく学よい機会と楽しみに出かけた。講師は、境港市地域おこし協力隊の宮間博一さん。以下の項目を、図版も多くわかりやすい資料にそってご説明いただいた。

公益社団法人京都染織文化協会セミナー『日本の綿を考える「伯州綿」の復興と発展 ─地域全体で取り組む和綿産業の復活─』へ。以前、ブラタモリ「境港・米子〜思わずゲゲゲ! “鳥取のしっぽ”は不思議だらけ!?〜」(2022年8月27日放送)の回で、木綿栽培(伯州綿)が紹介された。その「伯州綿」を詳しく学よい機会と楽しみに出かけた。講師は、境港市地域おこし協力隊の宮間博一さん。以下の項目を、図版も多くわかりやすい資料にそってご説明いただいた。

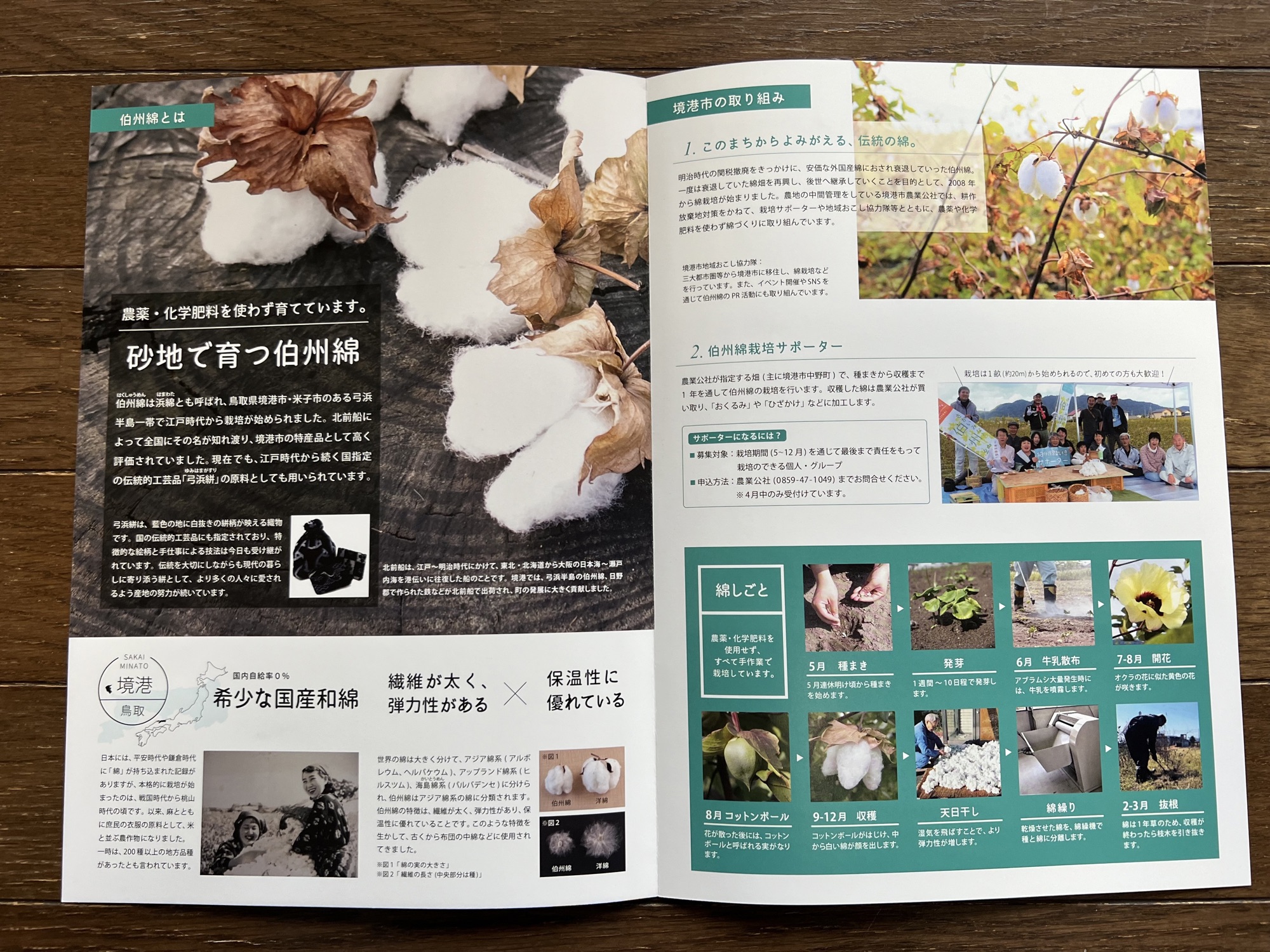

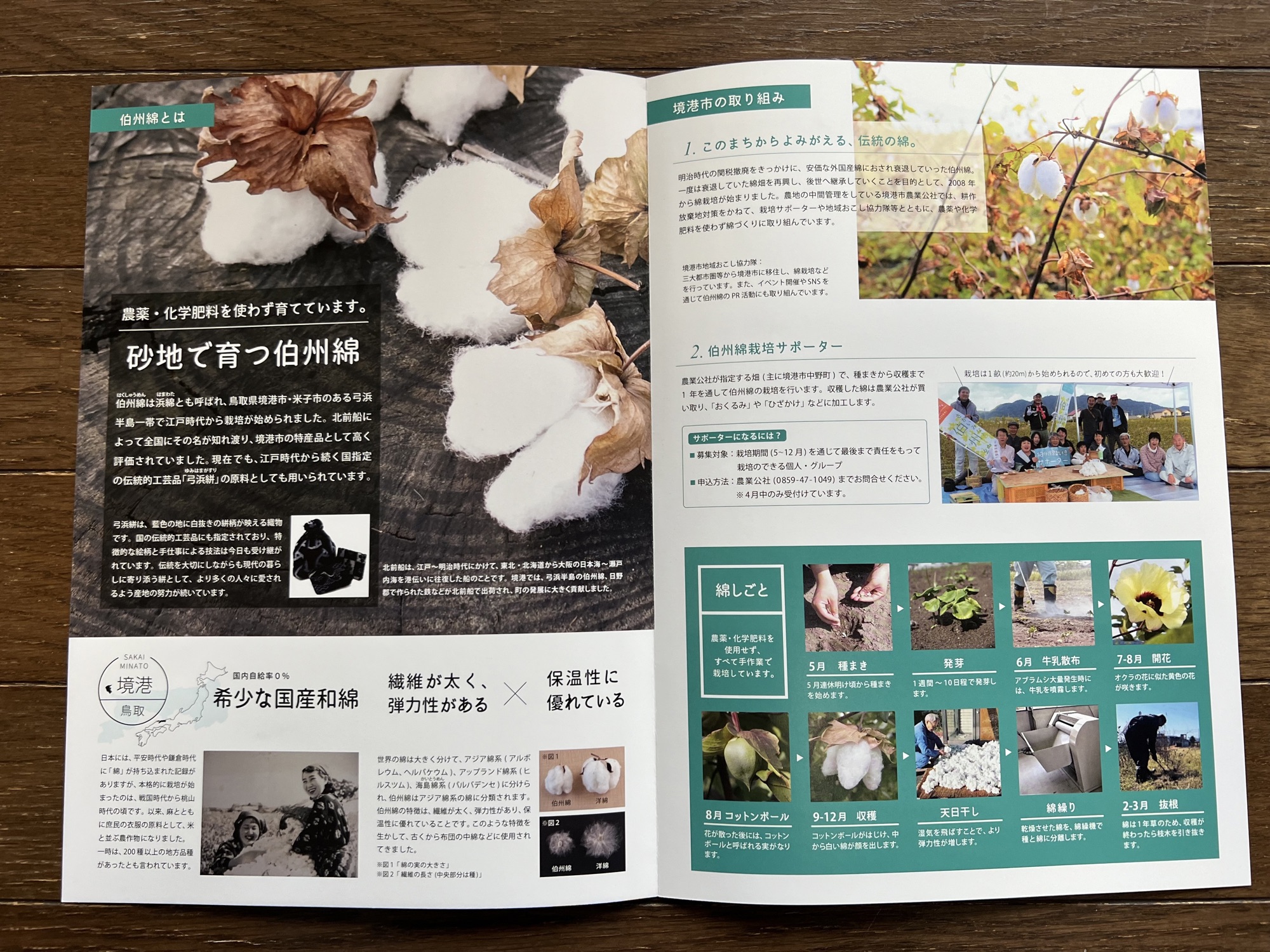

・伯州綿とは

・日本の綿の歴史

・境港市の綿栽培の経緯

・伯州綿とSDGs

・伯州綿製品について

・伯州綿の今後

「伯州綿とは」鳥取県西部に位置する旧伯耆の国で古来より栽培されていた木綿の名称。弓浜半島と呼ばれる地域で栽培されていたので現地では「浜綿」(はまわた)と呼ばれていたそうです。ちなみにその弓浜半島の美保湾は生本マグロの漁獲高、日本一とのこと。その浜綿を使用した絣の織物が弓浜絣。現在は国指定の伝統工芸品。

「伯州綿の歴史」ではブラタモリでもへぇと唸った「海に囲まれた半島で真水が湧く理由」にまたしても唸る。肝は「淡水レンズ」と呼ばれるもので“周囲を海に囲まれた島や半島で、海水が浸透した地層の上に比重の差で雨水が凸レンズに溜まる現象”によって真水が湧く。図版の一枚は水木しげる先生の曽祖父、武良惣平氏が営んでいた商家の絵。武良惣平氏は自ら交易船を所有し、繰綿や木綿などの商いを手広く営んでいたと伝えられているそうです。江戸後期から明治期には北前船で境港から近隣のたたら製鉄の品物とともに大阪方面への流通が盛んに行われており、明治14年の資料によると摂津、三河につぎ国内第三位の生産高を誇り、大正11年には天皇陛下への献上品となるなど華々しい地位を得ていたが、明治29年(1896年)輸入関税の撤廃により、安価な外国産綿の流入が始まり、綿畑はだんだんと減少し、現在に至る。

「境港市の綿栽培の経緯」では、さかなと鬼太郎のまち 境港市が新たな特産品を模索し、休耕地の有効利用、伯州綿文化の継承を柱に、平成20年度に「伯州綿栽培復活プロジェクト」が発足し、試験栽培が開始されたそうだ。種は、小規模ながら絶え間なく弓浜絣を続けていた人々から譲り受けた。継続はまさに力なり。そしてその試験栽培は概ね順調に推移し、21年度に栽培が本格化、23年度に栽培サポーター制度が出来、27年度に地域おこし協力隊制度を活用。「栽培サポーター制度」とは、種蒔きから収穫まで一年を通して伯州綿栽培を行うポランティア制度。収穫した綿は全量境港市の外郭団体・境港市農業公社が買い取り。栽培は農薬・化学肥料不使用。

洋綿と和綿の違い:

・洋綿 上向きに実をつける。実や種が大きく、繊維が長い

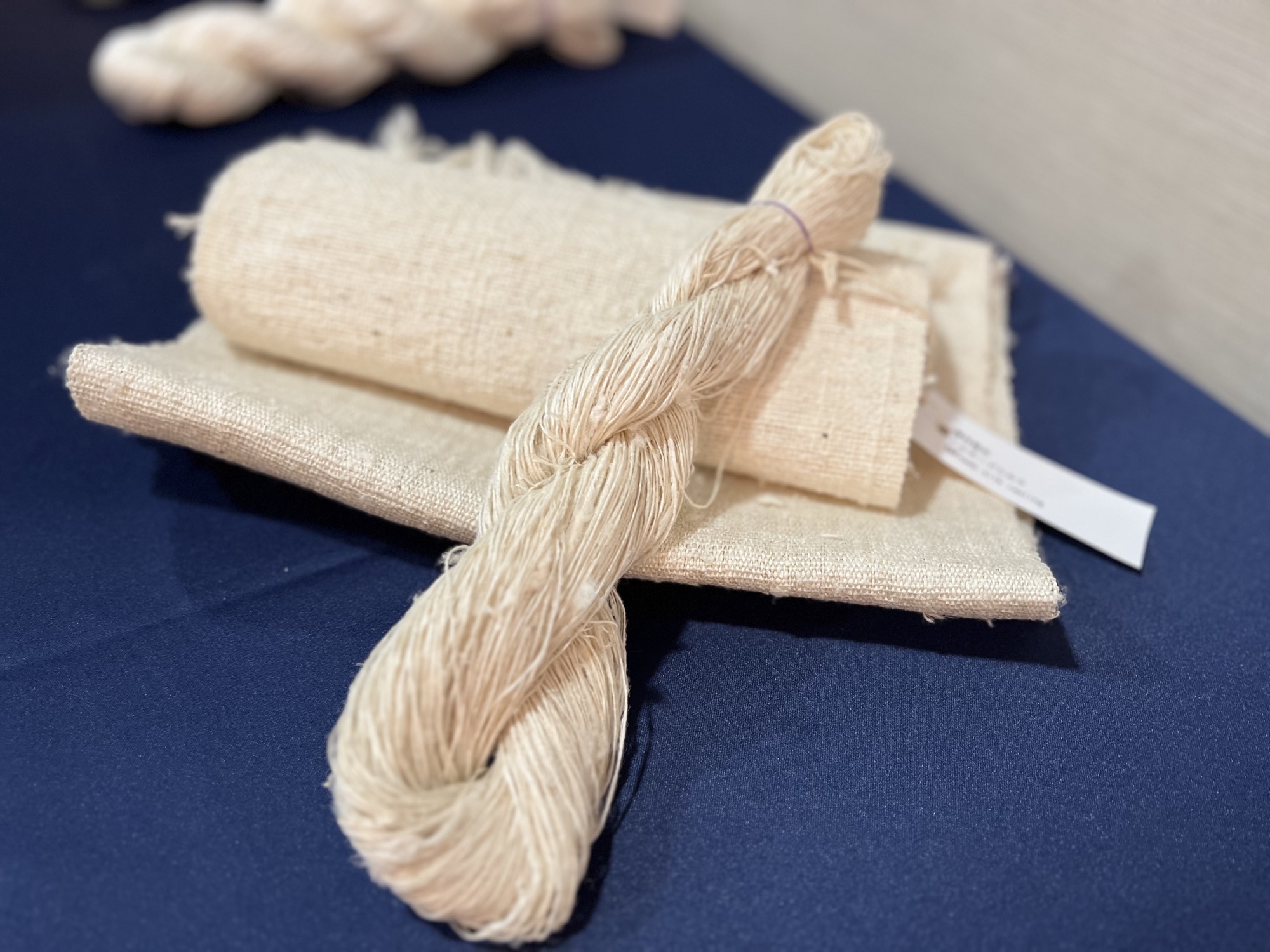

・和綿 下向きに実をつける。実や種が小さく、繊維が短いが繊維が太く弾力性に富む

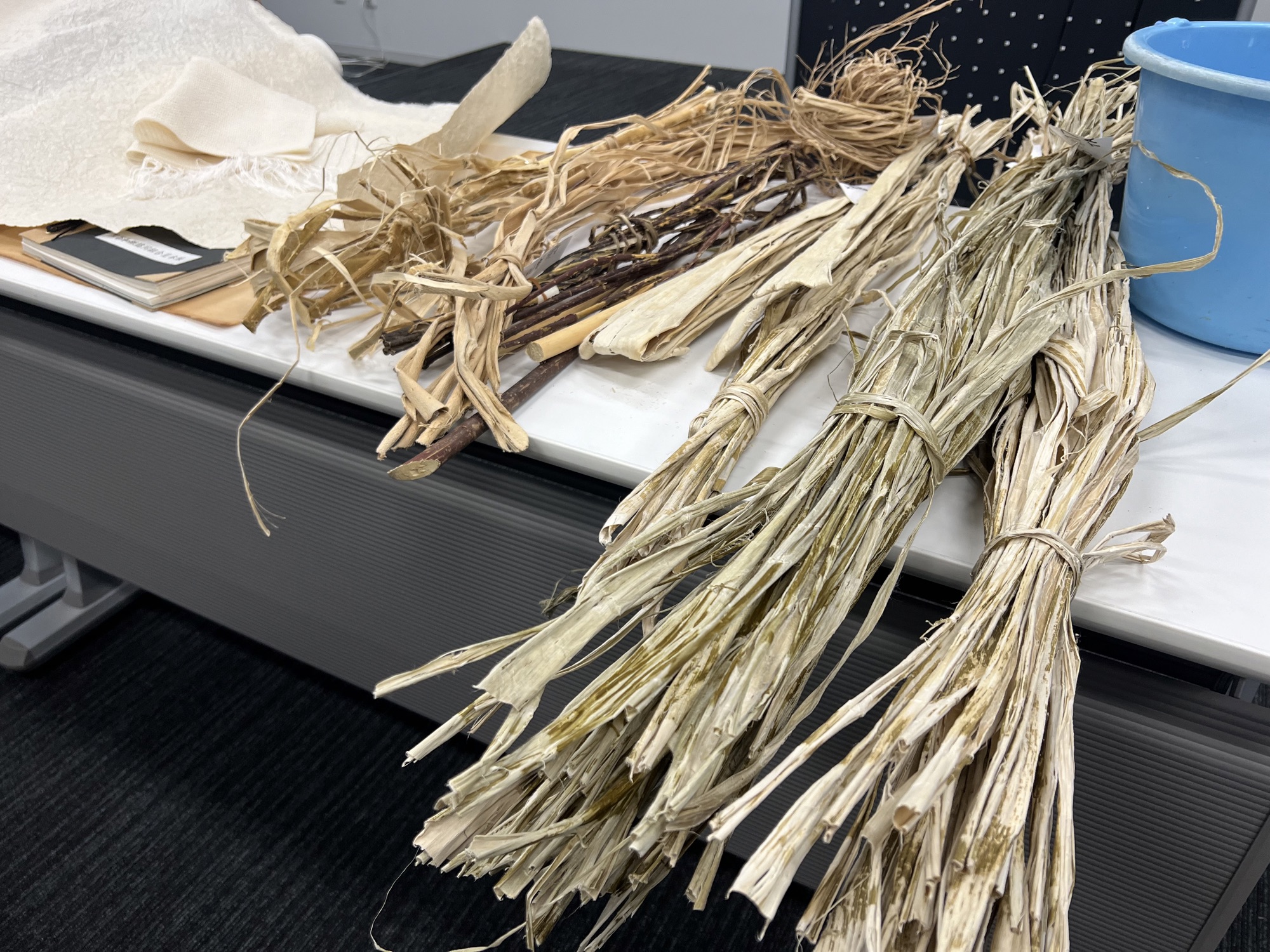

「伯州綿とSDGs」では世界の綿栽培の常識である、大量の農薬散布や収穫効率を上げるために綿木を枯らす薬剤の散布、(綿木は)害虫がつきやすいため多量の殺虫剤を散布、などはせずに農薬、化学肥料不使用。そのことにより、土壌汚染や排水による海洋汚染の回避、生産者の健康被害の軽減、製品消費者の安心、を得る。三日で落ちる綿の花から酵母を抽出し、その酵母を利用してパンや中華まんを開発。綿は大量の種ができ、翌年巻く種を除いてもかなりの量が余るため、残った種を搾油し、綿実油と綿実油粕を作り、綿実油粕は綿木の肥料として使用。収穫後、残った綿木は通常廃棄されるが、チップ状に粉砕しタンブラーや和紙に利用。

「伯州綿製品について」境港市では新生児全員に伯州綿100%で編まれたおくるみ、100歳を迎えた方には膝掛けを進呈。おくるみを受け取った親子は次の年におくるみを受け取る親子のために種蒔き・収穫に参加。今後の課題として伯州綿の知名度アップと活用を挙げられておりましたが、すでにShinpei Nakazato、という伯州綿の生地でフルオーダーシャツを製作している方もいてビジネスとして十分にやっていけるのではないか、とのこと。講師ご自身も何か起業を考えていらっしゃるようでした。楽しみです。他にも株式会社ひまわり工房さんというところで、伯州綿の手拭い記事を使用した、子供用甚平やスタイなどが売られています。(以上当日配布された資料を参照しリライト)

これからも“鳥取県境港市地域おこし協力隊”の活動にも注目して伯州綿に思いを寄せましょう!

伯州綿さらに詳しくはこちらで。

私が持っている伯州綿アイテムはこちら。

先日出先で偶然チラシを目にし、申し込んだシンポジウム(公益財団法人 全日本科学技術協会主催)。愛用している巻筆の藤野雲平氏のお名前もあり、背中をどんと押され。以下チラシより抜粋。会場は北山の稲盛記念会館。

先日出先で偶然チラシを目にし、申し込んだシンポジウム(公益財団法人 全日本科学技術協会主催)。愛用している巻筆の藤野雲平氏のお名前もあり、背中をどんと押され。以下チラシより抜粋。会場は北山の稲盛記念会館。