午前中お茶席へ出かけたので、そのまま京都国立博物館へ向かう。開催中の特別展「畠山記念館の名品」後期へ。こういう見応えのある展覧会は時間と“お足”が許せば複数回足を運びたい。展示の説明文だけでは理解ができない部分も大なので、図録を買う。買ってそのまま、ということも多い図録。必ずや復習するべし。

午前中お茶席へ出かけたので、そのまま京都国立博物館へ向かう。開催中の特別展「畠山記念館の名品」後期へ。こういう見応えのある展覧会は時間と“お足”が許せば複数回足を運びたい。展示の説明文だけでは理解ができない部分も大なので、図録を買う。買ってそのまま、ということも多い図録。必ずや復習するべし。

本阿弥光悦書、俵屋宗達下絵の「小謡本」。なんて贅沢な!!

お裏さんの友人と連れ立って展覧会。野村美術館と泉屋博古館、ご近所の2軒をハシゴ。紅葉目当てのかなりの人出。その余波か美術館もいつもよりお人が多い。良いものを見て目を養うが、浅学の我が身を思い知る機会ともなり、学ばなくては!と思う。その気持ち忘れるべからず(笑)どちらもとても面白く必見です。相互に割引あり。

晴れていたのに、最初の野村美術館を出た途端に雨が落ちてきた。随分と雨足が強くなる。風も出てきた。歩を早めて泉屋博古館へ。入館した途端にますます雨は強く。小さな折りたたみ傘に二人。もうちょっと遅かったらずぶ濡れだったかも。出る頃には雨も収まっていて一安心。

目の後は口(笑)展覧会を堪能した後は、やぎも合流してプーリア料理店でランチ。ランチタイムはプリフィックスのコース仕立てになっていて、プーリアらしく小皿でいろいろアンティパストが楽しめる。その後プリモ(パスタ)あるいはセコンドから一品をチョイス。3人ともパスタをそれぞれオーダー。せっかくだからとセコンドからも追加で一皿。私たちはアルコールで糖分を摂り、下戸のHさんはドルチェを。その後にカッフェで〆。ご馳走様でした!

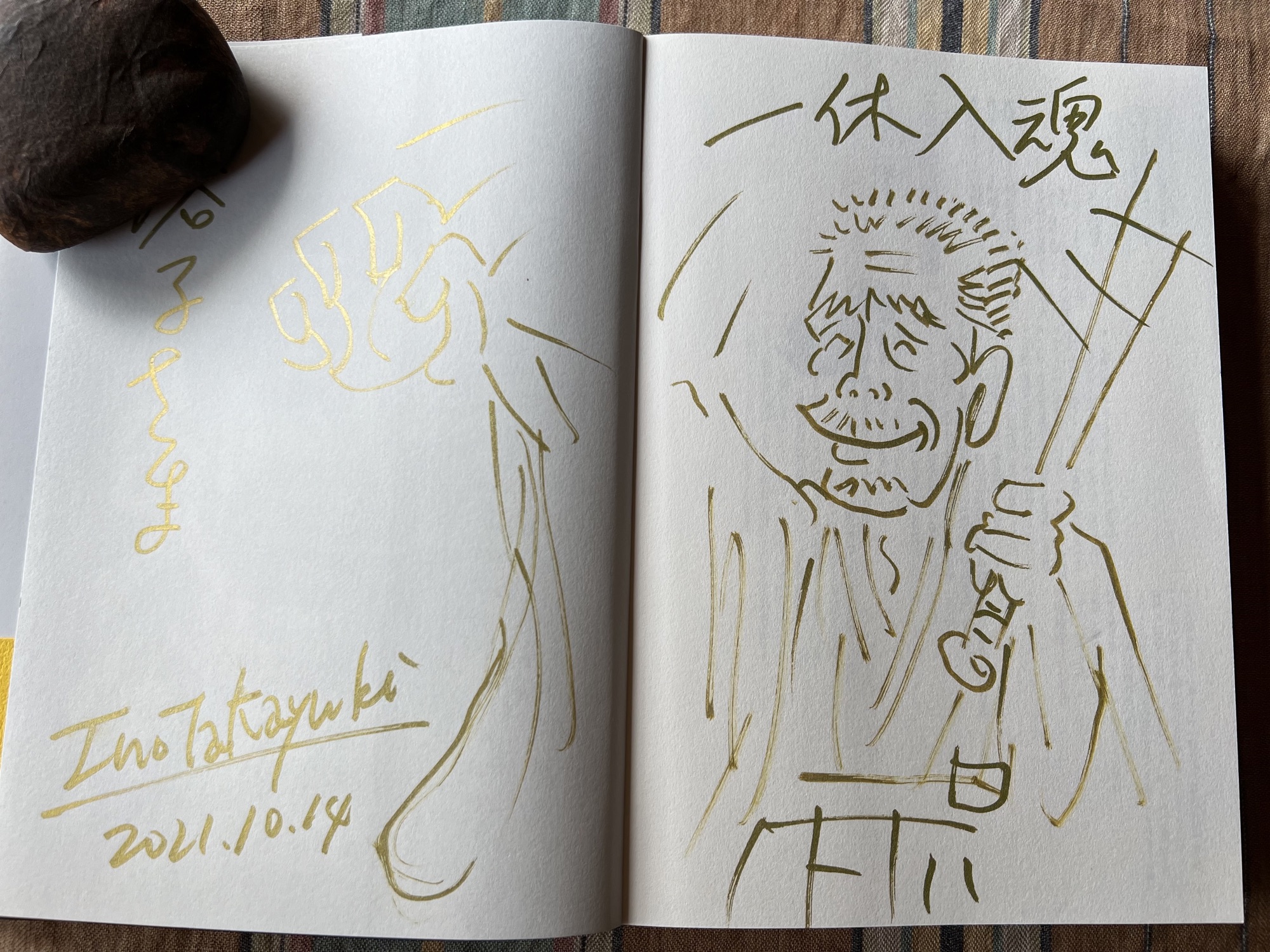

11月1日より京田辺市の酬恩庵一休寺で「一休フェス」が始まった。『オトナの一休さん』(Eテレ、2016〜17年)で素晴らしい絵を描いていた伊野孝行さんと酬恩庵に伝わる宝物の「コラボ展」や「虎丘庵特別拝観」など。そして本日のトークイベント「語られ続ける一休」。ご登壇者の面々のお名前を知り、これは見逃せないと早々に申し込んだ。随分と秋も深まる中、久しぶりに一休寺さんへ出向く。少し早めに伺い、境内を散策し、「コラボ展」を拝見。大きな声で笑いが出そうになるのをぐっと抑えて見る。伊野さんは天才だ!(笑)トークイベントは、大いなる矛盾を抱えつつ自由に生きた(と思われる)一休さんさながらのスタート。あちこちに話題が飛ぶ様に見えて実は大きな流れがあり、出だしはどこへ向かうのかと正直少々そわそわしましたが(笑)とても愉しく有意義な内容でした。終了後には伊野さんと飯島さんのご著書特別販売+サイン会。持ち込みの『となりの一休さん』にもかかわらずサインをしたためていただきました。対談で登場している飯島さんにも。ご本人の著書『語られ続ける一休像ー戦後思想史からみる禅文化の諸相ー』を買い求めずにすみません。難しそうなタイトルに腰が引けて(苦笑)

11月1日より京田辺市の酬恩庵一休寺で「一休フェス」が始まった。『オトナの一休さん』(Eテレ、2016〜17年)で素晴らしい絵を描いていた伊野孝行さんと酬恩庵に伝わる宝物の「コラボ展」や「虎丘庵特別拝観」など。そして本日のトークイベント「語られ続ける一休」。ご登壇者の面々のお名前を知り、これは見逃せないと早々に申し込んだ。随分と秋も深まる中、久しぶりに一休寺さんへ出向く。少し早めに伺い、境内を散策し、「コラボ展」を拝見。大きな声で笑いが出そうになるのをぐっと抑えて見る。伊野さんは天才だ!(笑)トークイベントは、大いなる矛盾を抱えつつ自由に生きた(と思われる)一休さんさながらのスタート。あちこちに話題が飛ぶ様に見えて実は大きな流れがあり、出だしはどこへ向かうのかと正直少々そわそわしましたが(笑)とても愉しく有意義な内容でした。終了後には伊野さんと飯島さんのご著書特別販売+サイン会。持ち込みの『となりの一休さん』にもかかわらずサインをしたためていただきました。対談で登場している飯島さんにも。ご本人の著書『語られ続ける一休像ー戦後思想史からみる禅文化の諸相ー』を買い求めずにすみません。難しそうなタイトルに腰が引けて(苦笑)

なお、この「一休フェス」は大応国師(南浦紹明)の木像が祀られている開山堂修復のクラウドファンディングと連動しているとのこと。私もさっそくこの勧進に賛同し、(室町時代の女性のようにどかんとは出来ないけれど)寄付をした。多くの方の目に触れ、プロジェクトが成功しますように!ちなみにこの修復で使われるのはチタン。数奇屋建築の第一人者、木下孝一棟梁(1931年-2011年)の協力を得て、新日本製鐵が開発した材とのこと。私はチタンボディのPowerBook G4を愛用していた。その印象からチタンと言えばマット(艶消し)、と思っていたけれど関連記事では「チタンの光沢を抑え瓦に近い風合いに…」というような表記も。開発元のプレスリリースはこちら。随分前からすでに利用されているんですね。知らなかった!(一休寺さんでもすでに使われていました。灯台下暗し。というかそれほど違和感がないと言うことですね!)

久しぶりに東京へ出向く。友人たちにも久方ぶりに会う。楽しくて愉しくて。青山の根津美術館へも足を伸ばした。工夫のある展示を堪能して、お庭を散策。こちらのお庭はまことにすばらしい。表参道の喧騒からさほど離れていないのに別世界。

久しぶりに東京へ出向く。友人たちにも久方ぶりに会う。楽しくて愉しくて。青山の根津美術館へも足を伸ばした。工夫のある展示を堪能して、お庭を散策。こちらのお庭はまことにすばらしい。表参道の喧騒からさほど離れていないのに別世界。

特別展の「鈴木基一・夏秋渓流図屏風」はもとより、テーマ展示もとても面白く拝見。でも、展示室4の「青銅器」は足早に通り過ぎたことを告白します。いまだ青銅器の良さがわからない(苦笑)展示室6の「炉開きー祝儀の茶会ー」は遠州流さんのスタイルでの展示。“山の幸の代表として米、海の幸として鰹節”を炉に撒く、を筆頭に流儀の違いがとても興味深く。

当日ネットで時間指定の予約ができ、QRコードで入館、でしたが、システムも分かりやすくさくさくと良かったです。

またの呼び名を芋名月。お茶のお稽古でも里芋を象ったお菓子。この日が必ず満月とはならないようですが、今年は満月でした。しかし、夕方から雲が広がり私が暮らす場所では残念ながら名月のお出ましはなく。それでも雲の上にはお月様、とお供えを。大人二人暮らし故小さな松露(二条駿河屋製)をお月見団子に見立て、庭の草花と共に。ご近所さんから関西版お月見団子(出町ふたば製)も頂戴したので、それもさっそくお供えする。まさに里芋!しかし、故郷や長く暮らした東京では「芋名月」とはあまり耳にしなかったように思う。少し調べてみたら、お月見の風習は平安時代に中国から伝わった五穀豊穣を祈る行事で、その頃は里芋をお供えしていたそうだ。それゆえ都があったこちらではお月見団子は里芋を模した形に。そして芋名月という名もポピュラーなのか。江戸時代に入ってからは庶民にも広まり、同じく秋に収穫となる米の豊作を祈るため、米粉で作った月見団子を供える風習が生まれたのだとか。一緒に飾るススキも稲穂に似ているから、らしい。ガッテン!そしてこのお月見団子。関東、関西、のみならず違った形があるようです。例えば中国・四国地方は串団子型。名古屋は雫型で白茶ピンクの三色。フキャギと呼ばれる沖縄のものは、お餅のまわりに炊いた小豆(塩味)を潰さずそのまままぶしたというかくっつけたインパクトのある形。お雑煮同様いろいろで面白い。ちなみに私の里(山梨)もやぎの実家(岐阜)も「白丸あんなし」でした。

またの呼び名を芋名月。お茶のお稽古でも里芋を象ったお菓子。この日が必ず満月とはならないようですが、今年は満月でした。しかし、夕方から雲が広がり私が暮らす場所では残念ながら名月のお出ましはなく。それでも雲の上にはお月様、とお供えを。大人二人暮らし故小さな松露(二条駿河屋製)をお月見団子に見立て、庭の草花と共に。ご近所さんから関西版お月見団子(出町ふたば製)も頂戴したので、それもさっそくお供えする。まさに里芋!しかし、故郷や長く暮らした東京では「芋名月」とはあまり耳にしなかったように思う。少し調べてみたら、お月見の風習は平安時代に中国から伝わった五穀豊穣を祈る行事で、その頃は里芋をお供えしていたそうだ。それゆえ都があったこちらではお月見団子は里芋を模した形に。そして芋名月という名もポピュラーなのか。江戸時代に入ってからは庶民にも広まり、同じく秋に収穫となる米の豊作を祈るため、米粉で作った月見団子を供える風習が生まれたのだとか。一緒に飾るススキも稲穂に似ているから、らしい。ガッテン!そしてこのお月見団子。関東、関西、のみならず違った形があるようです。例えば中国・四国地方は串団子型。名古屋は雫型で白茶ピンクの三色。フキャギと呼ばれる沖縄のものは、お餅のまわりに炊いた小豆(塩味)を潰さずそのまままぶしたというかくっつけたインパクトのある形。お雑煮同様いろいろで面白い。ちなみに私の里(山梨)もやぎの実家(岐阜)も「白丸あんなし」でした。

なお、「後の月」「豆名月」「栗名月」と呼ばれる今年の十三夜は、10月18日。

そして、10年前のこの日、私たちは京都市民となったのでありました。祝・10周年!

+++++

キンモクセイ、香り始める。