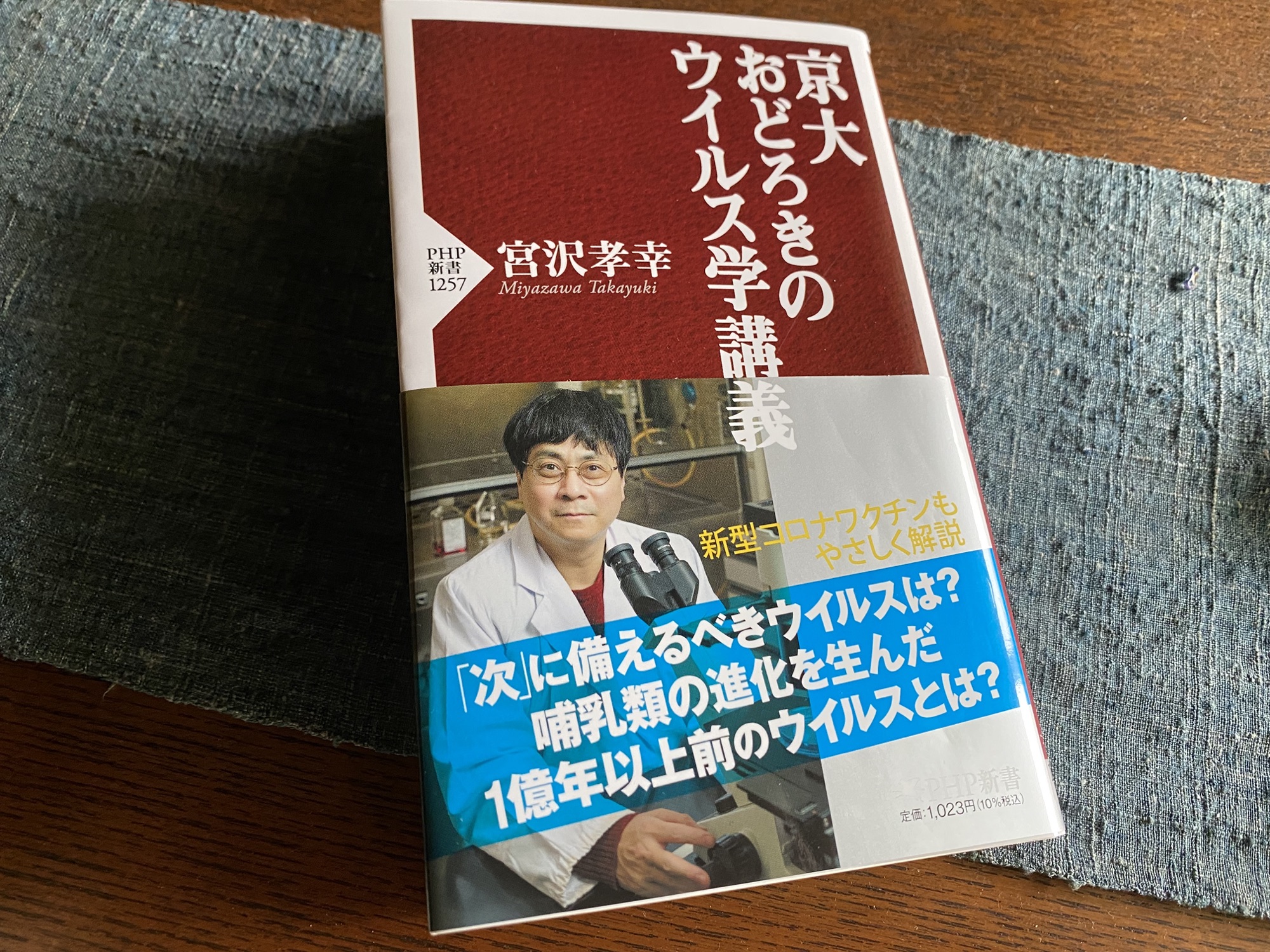

落ちっぱなし。イタリア的に言うなれば“目からハム…”(Togliersi il prosciutto dagli occhi)「京大おどろきのウイルス学講義」(宮沢孝幸著/PHP新書)を読み終わって。人類の進化にウイルスが関係している、というのは多少聞き齧っておりましたが、これ程までとは!その他にも“おどろく”ことばかり。書籍のタイトル、伊達ではありません。そしてたくさんの共感も。“ウイルスが無ければ、人も動物もここまで進化しなかったのです。地球全体で一つの生命体であること。地球の生命体も宇宙と関わっていることを、ウイルスを通して認識してしていただければ幸いです。”と「あとがき」にあった。その言葉に大きく共鳴しながら読了。

落ちっぱなし。イタリア的に言うなれば“目からハム…”(Togliersi il prosciutto dagli occhi)「京大おどろきのウイルス学講義」(宮沢孝幸著/PHP新書)を読み終わって。人類の進化にウイルスが関係している、というのは多少聞き齧っておりましたが、これ程までとは!その他にも“おどろく”ことばかり。書籍のタイトル、伊達ではありません。そしてたくさんの共感も。“ウイルスが無ければ、人も動物もここまで進化しなかったのです。地球全体で一つの生命体であること。地球の生命体も宇宙と関わっていることを、ウイルスを通して認識してしていただければ幸いです。”と「あとがき」にあった。その言葉に大きく共鳴しながら読了。

すでにたくさんの方に読まれているようですが、さらに多くの方に読んでもらいたい。私も、もう一度読もう!